力学所在气泡槽道湍流研究取得进展

气泡与湍流的相互作用广泛存在于自然现象和工业应用中。深入研究气泡变形及界面拓扑变化对湍流的影响,不仅有助于利用气泡优化工业设计,还能为两相湍流的亚格子建模提供理论支撑。对于气泡槽道湍流这一标准模型,已有研究主要聚焦于低密度比(液-气密度比小于50),而针对大密度比(如水-空气密度比约1000)的研究较少。近期,湍流课题组通过直接数值模拟研究槽道气泡湍流,关注了液-气密度比对湍流统计量的影响。该工作以“Numerical study of turbulent bubbly upflow: effect of density ratio”为题发表在《Journal of Fluid Mechanics》。

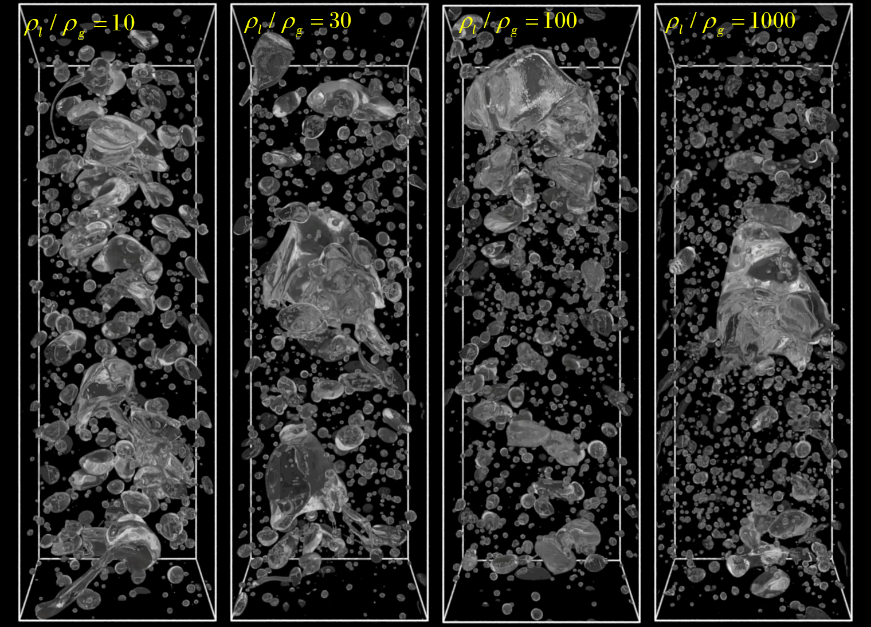

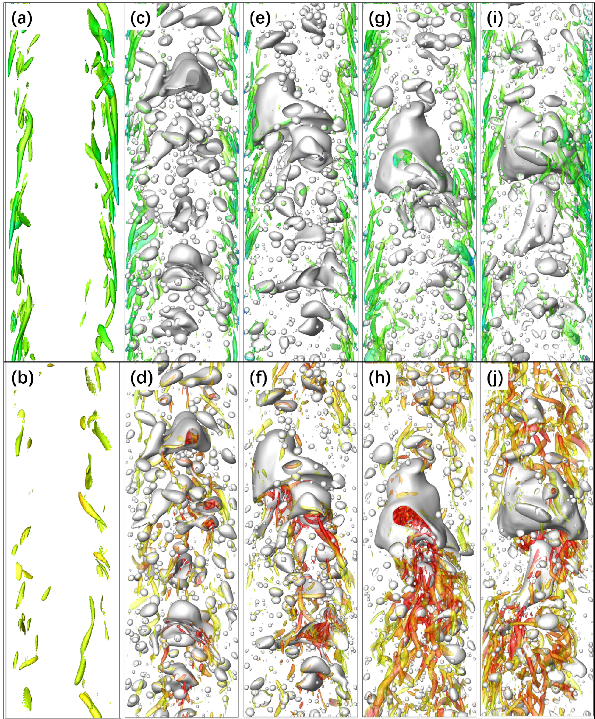

研究发现,气泡湍流的阻力均高于单相湍流,且随密度比增加进一步上升,但当密度比超过30后,阻力增长趋于饱和。图1展示了密度比分别为10、30、1000时的气泡分布,结果表明,当密度比为10时,气泡尺寸分布较为连续;而当密度比超过30后,槽道中央区域出现明显的大气泡。在近壁区域,本文基于FIK恒等式推导了适用于两相流的阻力分解公式,不同工况下层流贡献的阻力基本一致,而阻力差异主要来源于气泡对近壁区湍流涡结构及通量输运过程的影响。在槽道中心区域,气泡与周围液体的滑移速度单调增长,导致大气泡尾流中的涡结构增强(图2)。

本项研究结果表明,如果主要关注近壁区域的动力学特性,那么采用较低密度比的模拟即可较好地代表真实的空气-水系统,从而达到节省计算量的目的;但若关注气泡尾涡的演变,则需要采用真实密度比进行模拟。该研究还揭示了气泡导致近壁涡结构抬升,增加上抛运动,从而使得雷诺应力增加这一导致壁面摩擦阻力上升的主要过程,将有助于进一步发展两相流流动控制的方法和减阻机理研究。

博士后卢敏为本文第一作者,杨子轩研究员为通讯作者,中国科学院大学邓冰清教授为本文共同作者。

原文链接:https://doi.org/10.1017/jfm.2025.129

图1. 不同密度比气泡分布情况(从左到右:10,30,100,1000)

图2气泡与涡结构瞬时分布,其中涡结构由速度u进行着色。涡结构采用 Q 值等值面表示,单相流和含气泡流动分别使用 Q = 1 和 Q = 10

附件下载: