【释疑解惑】嫦娥六号如何带回世界首份月背“土特产”?

《力学园地》编辑部:

今天,2024年6月25日,咱们的嫦娥六号返回器带着月背土在祖国的大地上安全着陆,我们为此感到无比的字号。作为文科大学生,希望你们给我们科普一下:嫦娥六号任务的意义和技术特点。谢谢!

一名学习文学的大学本科生

2024年6月25日傍晚

嫦娥六号如何带回世界首份月背“土特产”?

萤火

北京时间2024年5月3日17时27分,嫦娥六号探测器由长征五号遥八运载火箭在中国文昌航天发射场成功发射,之后准确进入地月转移轨道。嫦娥六号探测器开启了世界首次月球背面采样返回之旅,着陆和采样区为月球背面南极-艾特肯盆地。你也许会好奇:月球背面究竟有什么秘密一直吸引着人类对它进行探索呢?月背采样返回又究竟难在哪里呢?

图1 嫦娥六号发射瞬间(图片来源:网络)

月背采样有什么意义?

月球是地球最近的邻居,也是地球的唯一天然卫星。它是出现在人类各种文明中的重要元素之一,也是几千年来中国神话传说和文人骚客们魂牵梦绕的所在。大家知道,月球的自转周期与绕地公转周期保持一致,使得地球上始终只能看到月球近地一侧。所谓“今人不见古时月,今月曾经照古人”,其实我们和古人、甚至远古人类看到的月球都是正面,基本没什么区别。

1959年,苏联发射的月球3号探测器成功拍摄到了月球背面的第一张照片,人们首次目睹了月球背面的真容。在这张模糊的照片中,人们意识到月球背面与正面不太一样——它的地形更加复杂,有更多的陨石坑和山脉。

图2 月球3号探测器拍摄到的月球背面第一张照片(图片来源:NASA)

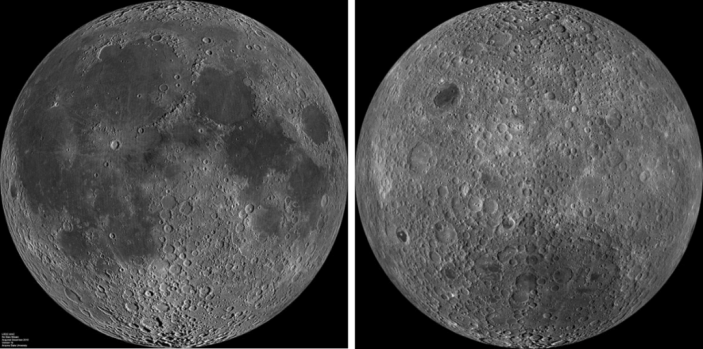

科学家们对这些现象非常感兴趣,并认为它可能与月球的形成与演化历史密切相关。鉴于对造成这种差异原因重要性的关注,科学家们将月球正面和背面的差异性称为“二分性”现象,并将它列为是探索月球奥秘的最为关键的科学问题之一。

图3 月球正面(左)和背面(右)对比图(图片来源:NASA)

在月背上挖土难在哪里?

通过上面的介绍,我们知道,月球的背面对于我们来说就是视野盲区。其实,除了是视野盲区外,月背也是无线电波盲区。因为在均匀介质中,光线是直线传播的。所以,任何飞到月背、落到月背的探测器,都无法直接跟地球建立联系。地球上的无人区就够可怕的了,何况它还是在月球上呢!

那有什么办法可以解决这一困扰呢?想想当你照镜子的时候想看看自己的背面时,能做什么操作?就是请个人帮你在身后再放置一面镜子嘛!它起到了一个让光线中途转折的作用。所以类似地,想要跟位于月球背面的装置通信,也需要一面恰好位于月背的“镜子”才行。这就是咱们发射鹊桥系列中继卫星的缘故。实质上,“中继卫星”就是一个通信讯号的中转站。

图4 中继通信示意(图片来源:网络)

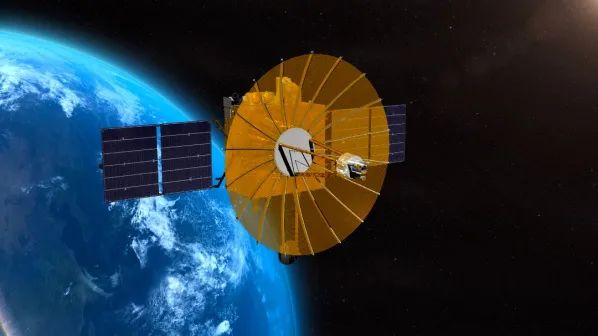

据悉,截至到目前,已经有两枚鹊桥卫星飞行在月球背面了。2018年5月发射的鹊桥一号,成功保障了嫦娥四号和玉兔二号在月背的软着陆,完成了人类首次的月背之旅。而2024年3月,鹊桥二号则率先嫦娥六号一步,提前到达了月背的上空,采用升级了的装备来保障嫦娥六号在月背的一切行动。

据专家介绍,鹊桥二号不仅是信号中继,还是一个测控站,具有测轨预报功能。这样,在探测器着陆和上升过程中,采样点、上升轨道等测量工作都可以通过鹊桥二号来完成。测控站就像人的眼睛,为探测器执行操作提供依据,为月背采样返回任务起到保驾护航的作用。即使任务执行过程中出了问题,例如飞行轨道偏离,由于有及时的测量和修正,还可以挽回。

图5 鹊桥二号中继星(图片来源:网络)

虽然有中继卫星为嫦娥六号保驾护航,但嫦娥六号仍需具备根据程序自主开展工作的能力。因为,中继卫星环绕月球一圈需要24小时,并非时时刻刻位于月背的上空。当中继卫星飞到月球背面和南极上空时,4.2米口径天线指向月球背面,卫星可以分别与嫦娥六号上升器、着陆器、轨道器建立联系;0.6米口径天线则通过自带的“手臂”转动方向指向地球,与地面站建立联系、传递信息。但是,当中继卫星飞到月球正面和北极时,便会与嫦娥六号短暂失联,此时的嫦娥六号需要根据程序自主开展工作。

嫦娥六号如何带回月球“土特产”?

嫦娥六号此次“出差”,任务全过程约53天,包括11个飞行阶段:发射入轨段、地月转移段、近月制动段、环月飞行段、着陆下降段、月面工作段、月面上升段、交会对接与样品转移段、环月等待段、月地转移段以及再入回收段。嫦娥六号和嫦娥五号就像一对“双胞胎”,身高一样,体重也差不多。从头到脚打量,嫦娥六号探测器主要由上升器、着陆器、返回器、轨道器组成,四器的功能各不相同。

图6 嫦娥六号探测器各部分示意(图片来源:网络)

轨道器像一辆运输车,承担着探测器在不同轨道上的飞行任务。嫦娥六号飞抵月球附近时,轨道器要及时“刹车”,帮助探测器进入环绕月球轨道,采样结束完成交会对接和样品转移后,轨道器将在合适的时机进入月地转移轨道,护送返回器回到地球。返回器负责携带月壤回地,与轨道器分离后,它将独自跃入稠密的地球大气层,最终降落地球表面,平安带回世界第一份来自月背的“土特产”。着陆器则具备多重功能,在降落时“背负”着上升器一起落在月球表面;降落后通过“钻取”和“表取”两种方式,完成月壤的采样并予以封装;采样结束后变身为发射塔架,帮助上升器完成点火起飞。上升器的主要作用是从月球背面起飞上升,把采集到的月壤顺利交给返回器。

要想取回“宇宙快递”,嫦娥六号必须精准做好“去、下、上、回、入”五个动作。据相关的研制人员介绍,轨道器主要负责“去和回”——飞到月球和返回地球;着陆器主要负责“下”——落到月背表面,并进行样本采集;上升器主要负责“上”——携带采集的样本从月球背面飞起来;返回器主要负责“入”——携带月壤再入地球大气层返回地球表面。在这其中,轨道器既要护送大量载荷奔月取壤,还要精准完成月球样品“空中接力”,是名副其实的“地月巴士”。

图7 嫦娥六号着陆过程动画演示(图片来源:网络)

6月2日清晨,嫦娥六号探测器历经38万公里、30天的飞行,成功抵达本次任务的目的地——月球南极-艾特肯盆地。6时23分,着陆器和上升器组合在鹊桥二号中继星的支持下,平稳地着陆在预定位置,开启人类探测器首次在月球背面实施的样品采集任务。它在完成太阳翼和定向天线展开等状态检查和设置工作后,便开展为时两天的月背采样——“蟾宫挖宝”。6月4日7时38分,嫦娥六号上升器携带月球样品从月球背面起飞,并成功进入预定的环月轨道。6月25日14点07分,返回器准确着陆于内蒙古四子王旗预定区域,标志着嫦娥六号圆满完成了世界首次月球背面采样和返回任务。

图8 嫦娥六号着陆器和上升器组合体在月背着陆的实景(图片来源:网络)

嫦娥六号用了哪些“巧劲”?

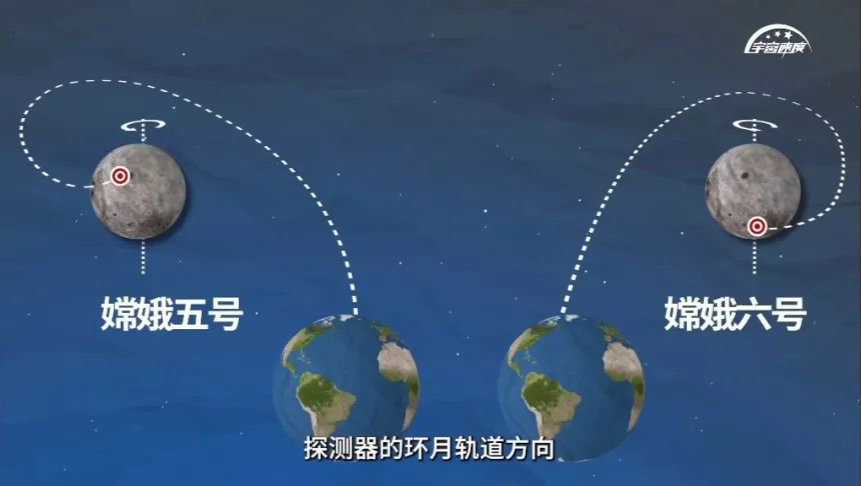

作为“嫦娥家族”的一员,嫦娥六号沿袭了“前辈”已有的构型布局和硬件产品,但着陆位置却由月球的北纬地区变化为南纬地区。因此,与嫦娥五号的环月轨道不同,嫦娥六号任务采用了环月逆行轨道方案,即探测器在环月轨道上的飞行方向与月球自转方向相反(参见图8)。选择逆行轨道方案并非为了标新立异,而是由嫦娥六号的任务特点所决定的。

图9 嫦娥五号和嫦娥六号环月轨道方向对比(图片来源:网络)

这是由于太阳始终直射在月球赤道附近的区域,如果仍然采用原有的环月顺行轨道方案,探测器在月球南半球着陆时会出现受晒面调转180°的情况。具体而言,探测器本应朝阳的一侧处于阴影中,而应当处于阴影环境的一侧处于光照中,这会影响采样过程中的能源供给、采光状况等条件。针对这一难点,设计团队先后考虑了多种措施和方案,比如重新调整探测器的构型布局适应朝向需求,或是在下降过程中进行大幅度姿态调整,但这些措施要么会带来重大的技术状态调整,要么会增加在轨实施的风险。经过充分分析研究,轨道设计师为嫦娥六号探测器巧妙设计了环月逆行轨道方案。这个方案通过调转轨道飞行的方向,化解了因采样区域位置变化带来的探测器朝向变化问题,同时也避免了构型布局和硬件产品的大幅度调整,顺利化解了因着陆点变化带来的朝向、姿态等问题。

嫦娥六号任务不同于嫦娥五号任务的另一个显著特点是三次近月制动方案。这一方案的选择,同样也是依照嫦娥六号任务自身特点,作出的轨道方案优化升级。嫦娥六号着陆的月球背面地形崎岖不平,相比月球正面广阔的平原地形,月背可供安全着陆区域的数量和面积都大幅减少,这对于着陆精度提出了更高的要求。另外,嫦娥六号着陆过程也并非独立完成,需要与中继星协同配合,必须在15分钟内一次完成落月任务。在规定时间和规定的轨道位置上实施着陆下降,是保障系统间良好协作的必要条件。因此,嫦娥六号探测器需要具备定时定点着陆的能力。如何高效地实现这个目标呢?

图10 嫦娥六号的三次近月制动方案示意(图片来源:网络)

在通常的轨道设计中,定时定点着陆是通过对轨道面进行控制调整来实现的。一般是采用姿态火箭来进行精确的姿态调整和小幅度的轨道修正,达到对轨道平面控制的目的。除此之外,还可以采用主推进器的使用和重力辅助等方法。其中重力辅助也叫“引力弹弓”,它是利用天体(如地球或月球)的引力场,对航天器进行无燃料的轨道调整。而对于“逆向而行”的嫦娥六号,轨道设计师们再次提出了一个巧妙的方案。他们利用不同周期环月椭圆轨道面的特性,确定轨道面调整量对应的停泊轨道飞行时间,充分利用从进入绕月轨道到下降前的20多天飞行时间,在不额外消耗推进剂的前提下,实现对着陆点的高精度瞄准,做到借力打力、顺势而为。

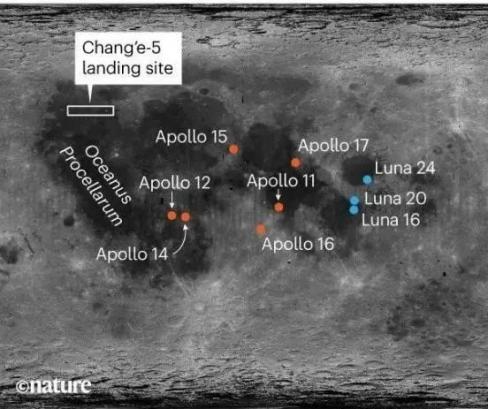

迄今为止,人类已进行10次月球采样返回,它们分别是:阿波罗11-12和14-17(Apollo11-12,Apollo14-17),月球16、20和24(Luna16,20,24),以及嫦娥五号(Chang’e-5)。但这些采样点均位于月球正面。嫦娥六号要去的则是月球背面——南极-艾特肯盆地,在那里进行形貌探测和地质背景勘察等工作,并完成多点、多样化自动采集月壤样品任务。科学家认为,月球背面整体上相对月球正面更为古老,具有重要科研价值。由此可见,嫦娥六号的这次出差任务可谓意义重大,因为它是人类首次从月球远端采集样本。

图11 此前10次月球采样的地理位置分布图(图片来源:Nature)

回顾中国探月的历程,我们为中国航天人为人类和平使用月球做出的贡献感到无比的骄傲和自豪。2004年,中国正式开展月球探测工程,并命名为“嫦娥工程”。嫦娥工程分为“无人月球探测”“载人登月”和“建立月球基地”三个阶段。我们已经完成了“无人月球探测”第一阶段的四期工程的全部任务,“载人登月”的新目标,在等待着我们。

参考文献

[1]王赤、林杨挺、裴照宇等.月球科研站的关键科学问题[J].中国科学基 金,2022,36(06):830-840

[2] https://mp.weixin.qq.com/s/foS9pd28m1WAJHRkOdfdMQ

[3] https://mp.weixin.qq.com/s/ewns7_HuASbgwX69vHuo8Q

[4] https://mp.weixin.qq.com/s/y-e6k89x--OH6Bl4YOlgcg

[5] https://mp.weixin.qq.com/s/-JW7v1LMEd-Lt2rLYqj1ig

[6] https://mp.weixin.qq.com/s/KCi8tBkwc7Md7iAdngv5Ew

附件下载: