纳晶金属材料统一Hall-Petch和反Hall-Petch效应本构研究进展

近期,北京大学工学院力学系易新特聘研究员课题组在《J. Mech. Phys. Solids》发表了题为“A unified mechanistic model for Hall–Petch and inverse Hall–Petch relations of nanocrystalline metals based on intragranular dislocation storage”的研究论文,提出了晶内位错存储能力减弱导致纳晶金属材料发生尺寸软化的理论模型,论文第一作者为北京大学力学系18级博士生韩泉峰。

纳晶金属材料具有“越小越强”的特点,通常表现出Hall-Petch(HP)效应。但当纳晶金属材料的平均晶粒尺寸小于某一临界值后,其屈服强度和硬度却会随着平均晶粒尺寸的减小而减小,即所谓的反HP效应。相较于对HP效应的深入理解,目前学术界对于反HP效应的形成机理仍未达成共识。

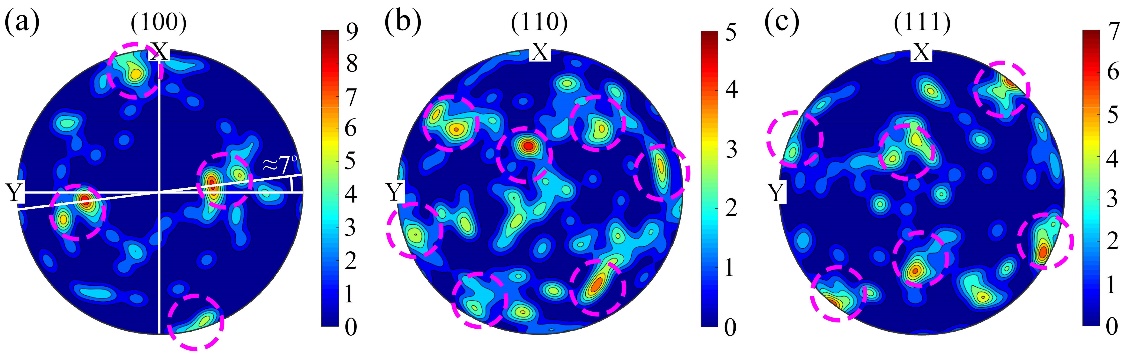

论文以晶内位错存储为基础,提出了一种能统一描述纳晶金属材料HP效应和反HP效应的尺寸相关晶体塑性本构模型。该统一模型不仅成功描述了纳晶铜在单轴拉伸载荷下的HP和反HP行为,指出晶内位错存储能力随晶粒尺寸减小而下降才是导致反HP效应产生的主要原因,而且成功描述了极小晶粒尺寸下现有模型无法捕捉的扩展HP行为。进一步的分析表明,纳晶金属材料在反HP阶段表现出的反常韧性增强现象是由于晶界和晶内的塑性变形在反HP阶段更加协调所导致,因此通过调控晶粒尺寸小于HP-反HP临界转变尺寸,可以实现纳晶金属材料强度和韧性的共同提高。此外,晶体塑性有限元模拟结果表明,局部区域中存在的单个硬取向晶粒和成群的具有Goss织构的晶粒是导致局部剪切带形成的主要原因(见图13)。纳晶金属材料断裂时会形成具有数个晶粒尺寸大小的韧窝,这些韧窝结构的形核即由上述局部剪切带结构导致。本研究不仅阐明了纳晶金属材料的晶内位错存储、晶界滑动和HP/反HP行为之间的关系,更为设计具有高强、高韧特性的纳晶金属材料提供了基础理论指导。

以上研究获得国家自然科学基金基础科学中心项目“非线性力学的多尺度问题研究” (基金号11988102) 资助。论文链接:

https://doi.org/10.1016/j.jmps.2021.104530。

图13: 形成剪切带的晶粒初始晶体取向(100)、(110)和(111)极图。该极图表明形成剪切带的初始晶体取向具有Goss织构特征。

附件下载: