极端条件下金属的循环变形与界面损伤多尺度研究

近期,北京大学工学院段慧玲教授课题组在极端条件下金属的塑性变形与界面损伤多尺度研究领域取得重要进展,发表在《J. Mech. Phys. Solids》《Int. J. Plasticity》和《Acta Mech. Sin.》等力学领域重要期刊。

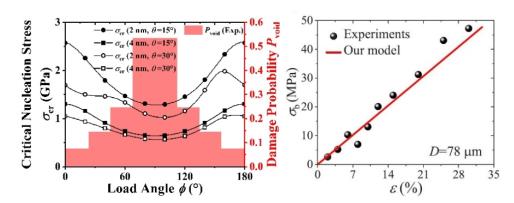

动态冲击加载下金属的损伤与断裂失效机理研究对于金属服役的安全性至关重要。对于金属材料,晶界是层裂损伤的主要成核位点,探究晶界处损伤成核机理是准确描述层裂损伤演化的关键。段慧玲教授课题组基于晶界损伤的微观机制,建立了用于描述高应变率加载下韧性金属晶界处的层裂孔洞成核模型(图11)。该模型首次提出了“相容性应变能释放率”这一定量描述晶界两侧变形不协调性的物理量,定量地分析了晶界结构、加载条件、缺陷尺寸对孔洞成核的影响,填补了该领域理论研究的空白。课题组进而基于统计理论量化了晶界本征的抗损伤性能,成功给出了微观上临界损伤应力呈现特定分布特征的物理解释。相关成果发表在固体力学旗舰期刊《J. Mech. Phys. Solids》。

此外,课题组还开展了受辐照金属在循环变形条件下的多尺度研究。相比于单调变形,金属循环变形存在包辛格效应,即反向加载时的屈服强度会低于卸载前峰值应力,体现了金属的随动硬化特性和背应力演化。针对这一现象,课题组首次提出了位错塞积极化理论,认为背应力演化主要归因于材料内部晶界强度的多样化。不同于以往研究中只考虑晶界强度的平均特性,分析发现晶界强度的多样化会导致位错运动时材料内部的位错塞积出现极化,且极化应力的方向始终与外载相反,为背应力演化提供了新的理解。相关成果发表在固体力学旗舰期刊 《J. Mech. Phys. Solids》。随后,课题组针对受辐照马氏体钢的循环变形展开了研究,考虑了背应力演化、辐照缺陷演化以及板条界面的湮灭,成功地模拟了马氏体钢的循环软化特性。相关成果发表在力学重要期刊《Acta Mech. Sin.》。

图11:(a) 晶界临界损伤应力与加载角的关系。(b) 变形过程中的背应力演化。

附件下载: