Nature Reviews Physics展望性综述论文:水体流动和冰水相变的耦合动力学

近期,《Nature Reviews Physics》在线刊登了清华大学能源与动力工程系、航天航空学院和燃烧能源中心教授、新基石研究员孙超课题组与合作团队关于复杂流动条件下水体凝固与冰体融化的耦合物理机制的特邀展望性综述论文(Perspective),论文的题目为“水体流动和冰水相变的耦合动力学”(The physics of freezing and melting in the presence of flows)。本工作获得国家自然科学基金基础科学中心项目 “非线性力学的多尺度问题研究”(基金号:11988102)的支持。

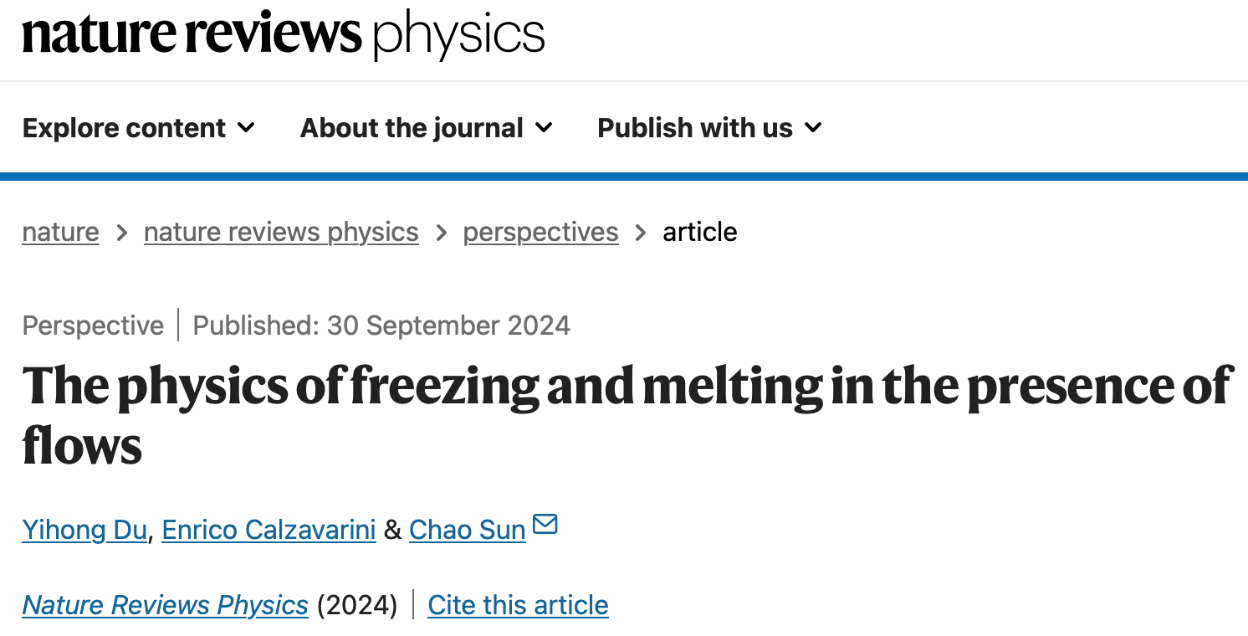

冰的多时空尺度演化过程在全球气候变化中扮演着关键角色,影响着海平面、海洋环流、海洋表面温度和陆地表面反照率等。自然环境中的水体凝固和冰体融化过程通常伴随着周围水体的复杂流动(图1a,b),进而产生了丰富的多尺度冰水相变动力学行为。深刻理解水体流动和冰水相变的耦合动力学是时下亟待解决的关键科学问题。本工作从流体力学视角系统总结了复杂流动条件下水体凝固与冰体融化的多种典型物理机制,深入讨论了流动对冰冻圈与水圈中的自然现象的影响,并对进一步探索相关问题的方向进行了展望。

图1. (a) 南极的一个小型潮水冰川。(b) 典型的冰与水体流动的相互作用。(c) 冰层附近淡水的热分层流动。(d) 冰层附近咸水的双扩散对流。(e) 多孔咸水冰内部流动。(f) 沿冰层表面的剪切流动。(g) 绕有限尺寸冰体的剪切流动。

在淡水体系中,水的密度反常特性会导致水体的分层流动,使得体系的相变动力学和冰水界面形貌呈现复杂的非线性和非单调特征(图1c)。在咸水体系中,温盐双扩散对流决定了水体中热量、质量和动量的输运,影响着冰层的融化速率以及冰水界面形貌(图1d)。此外,咸水结冰时会形成多孔冰体,其内部会发生浮力驱动的对流进而促进冰层生长,也会促进冰层内部盐分的排出和孔隙的进一步冻结(图1e)。当冰体受到沿其表面的剪切流动影响时,浮力效应和剪切效应的协同作用决定了水体中的流动结构,从而塑造出穹顶图案、棱槽图案、界面行波、“扇贝”图案等丰富的连续冰层特征形貌(图1f)。对于漂浮或浸没在剪切流动中的有限尺寸冰体,与来流呈不同角度的冰面的融化速率不同;固定冰体的迎流侧形貌与其附近边界层流动相耦合,带来冰水界面的自相似演化,而可自由运动的冰球则可以维持球型更长时间(图1g)。

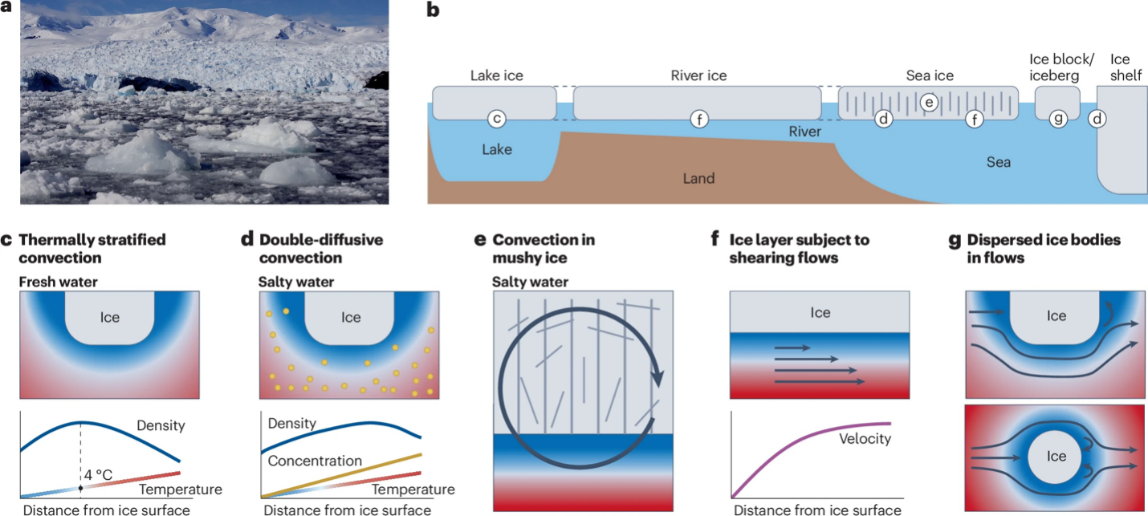

图2. (a) 夏季北极海冰表面的融池。(b) 融池内部自然对流温度场的直接数值模拟。(c) 冰下融池与海洋界面上假底的形成与增厚。(d) 冰山水下的“扇贝”图案。(e) 北冰洋西部边缘冰区的旋转浮冰。(f) 透明冰和冰川冰的融化过程中融水羽流的比较。

深入理解复杂流动和固液相变的耦合物理机制对于理解全球水循环、碳循环、生物多样性变化、地质变化等地球物理过程,促进极地科考和开发等相关人类活动具有重要意义(图2)。论文最后还指出了需要进一步探索的问题,包括冰体形貌的形成与影响,夹杂物和杂质的影响,冰体在不同流动条件下的运动特性和冰的机械特性,对热辐射描述的改进,极端热条件下的凝固和融化过程等。

清华大学能源与动力工程系、航天航空学院和燃烧能源中心教授、新基石研究员孙超为论文的通讯作者,清华大学能源与动力工程系2022级博士研究生杜易鸿为论文的第一作者,论文合作者还包括法国里尔大学Enrico Calzavarini助理教授。近年来,孙超团队在“非线性力学的多尺度问题研究”基础科学中心项目资助下,在水体流动和冰水相变耦合动力学问题上开展了系列实验、数值模拟和理论建模工作,相关工作发表在Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A., J. Fluid Mech.等期刊上。这些研究成果在国际上获得了广泛的关注和认可,得到美国物理学会(APS)、Phys.Org以及Science Daily等多家网站报道,认为相关工作对气候变化研究具有参考价值。

通讯作者简介:

孙超,美国物理学会会士(APS Fellow),香港中文大学物理系博士,现任清华大学能源与动力工程系教授,现阶段主要研究方向为:多相流、多相湍流和湍流减阻,高雷诺数湍流、传热和传质,液滴对表面撞击动力学、液滴碰撞动力学,微流、高速射流和高速液滴及其应用。

附件下载: