新火箭,新征程

1.1 钱学森与我国火箭研究

1956 年 1 月 5 日力学所成立,钱学森 先生任第一任所长。同年春,由他主持完成 了国家《1956 年至 1967 年科学技术发展远 景规划纲要》中的《喷气和火箭技术的建 立》的规划。之后,钱学森任航空工业委员 会下设立导弹管理局总工程师和导弹研究院 院长。为培养火箭方面人才,钱学森开课主 讲《导弹概论》。1958 年,中国科学院成立 了以钱学森为组长的领导小组,负责筹建人 造卫星、运载火箭以及卫星探测仪器和空间 物理的设计、研究机构。1959 年 1 月钱学森 成为中国共产党预备党员, 同年 11 月转正。 1960 年在聂荣臻元帅现场亲自指导下,钱学 森为副主任的试验委员会,在我国酒泉发射 场成功地组织了我国制造的第一枚近程导弹 的飞行试验。1966 年钱学森协助聂荣臻元帅, 直接领导了用中近程导弹运载原子弹的“两 弹结合”飞行实验, 获得圆满成功。他为“两 弹一星”事业做出了杰出的功绩。

钱老不仅参与制定了中国第一个星际航 空的发展规划,还发展建立了工程控制论和 系统学等。在空气动力学、航空工程、喷气 推进、工程控制论、物理力学等技术科学领 域作出了开创性贡献。他是名副其实的中国 近代力学和系统工程理论与应用研究的奠基 人和倡导人,长期担任力学所所长直至 1984年。可以说,力学所,钱老与我国最早的火 箭研制和应用工作密不可分,为新中国独立 自主和平发展立下了永载史册的功勋。

作为一名力学所人,一名普通的力学所 党员,尽管没有获得亲自聆听钱先生授业或 教诲的机会,但我能够多少想象得到建国初 年,百业待兴,在航天航空国家安全事业蹒 跚起步时,钱老选择火箭作为突破口的那份 高瞻远瞩的自信与跃跃欲试、报效祖国的迫 切而豪迈的心情。

1991 年,当钱学森得知自己当选为“建 国以来在群众中享有崇高威望的共产党员优 秀代表”,并与雷锋、焦裕禄、王进喜和史 来贺的名字并列在一起时,他激动万分。他 说到: “我简直心情激动极了,现在我是劳 动人民的一份子了。而且我跟劳动人民最先 进的份子连在一起了,我激动得不得了。” 1991 年, 钱学森作为“国家杰出贡献科学家” 荣誉称号的唯一获得者,在领奖后说了这样 一句话: “两弹一星工程所依据的都是成熟 的理论,我只是把别人和我经过实践证明可 行的成熟技术拿过来用,这个没有什么了不 起,只要国家需要,我就应该这样做,系统 工程与总体设计部思想才是我一生追求的。 它的意义,可能要远远超出我对中国航天的 贡献。”

钱老的话既是肺腑之言也是谦虚之辞,将理论和书本上的东西推向工程化和型号 化,并不是一蹴而就的简单事情。钱老之所 以能举重若轻的实现,应该与他长期坚持工 程科学思想来指导日常科研工作密不可分。 而系统工程、控制论和总体设计部的思想, 则更是被事实不断证明了行之有效的具有鲜 明特色的中国式创新。钱老对自己共产党员 身份的特别看重,则体现了这一身份所承载 的崇高使命感和荣誉感。钱老用自己的经历 很好地诠释了马列主义毛泽东思想武装起来 的共产党员,在自然科学和工程科学方面能 够发挥的巨大作用和威力。这些朴实无华的 语言,对我而言启发巨大,值得我从一名党 员同时也是一名科研工作者的角度去细细揣 摩,用于今后的学习工作当中去。

1.2 协力与组合动力

钱老当年研制火箭,做出了我国航天领 域开创性的工作,将我国航天事业一下子拓 展到大气层之外的广袤空域。时至今日,人 们已不满足于此,把目光投射在临近空间这 一充满天然氧化剂的区域。临近空间(20- 100km) 位于传统航空空域(20km 以下) 和航天空域(100km 及以上)之间,目前几 乎未被开发利用。尽早开展这一空域内的活 动不仅有助于国家利益的捍卫,还有利于全 人类福祉的增进,具有十分重要的价值和广 阔的民用 / 军用应用前景。但世界范围内, 目前缺乏适用于此空域内长时间活动的高速 飞行器动力解决方案。

一款实用的临近空间高速飞行器发动 机,至少需要具备从亚声速加速到超声速的能力,如果能够从地面起飞直至高速巡航则 更好。然而想实现上述两个中的任何一个都 不容易。近地空间致密的大气层,虽能提供 免费充裕的氧气,却会给高速飞行带来不可 忽视的阻力。飞行器的升 / 阻力均可认为与 飞行动压成正比, 动压需在一个合理范围内。 动压太高意味着阻力和结构力会超标,另外 还有热防护方面的问题;动压太低则为获得 足够升力所需机翼面积过大,无法设计。实 际上,要想在较宽的马赫数范围内工作,除 去传统火箭这种几乎不受环境影响但比冲太 低的动力,组合动力是势在必行的选择;一 般可分为基于涡轮的(TBCC) 、基于火箭 的(RBCC) 和基于涡轮 / 火箭混合的(T/ RBCC)几种。然而,组合动力技术面临几 个棘手的问题:

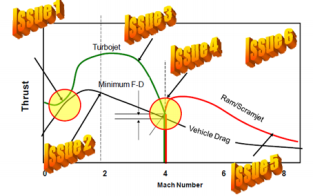

图 1 组合动力面临的挑战 [1]

挑战 1:跨声速推力陷阱;

挑战 2:低马赫数进气道起动;

挑战 3:马赫 3 以上实用涡轮机空白;

挑战 4:马赫 4 附近模态转换阶段的推 力鸿沟;

挑战 5:高马赫数工作时的有效热防护 问题;

挑战 6:全尺寸组合发动机地面自由射 流试验设备缺乏。

在以上6个主要技术挑战中,针对挑战 1、 挑战 3 和 4,恰恰可以由我们刊物的名字《协 力》来加以解决。

对于问题 1 跨声速涡轮机动力不足的问 题,可以用助推火箭或者是类似火箭发动机 那样具有大推重比的动力来合力帮助克服推 力陷阱。

对于问题 3 和 4,拓展涡轮机实用工作 上限,同时拓宽涡轮模态(力争实现工作到 马赫 5)和冲压模态能够协同工作的马赫数 区间,进而填补模态转换阶段推力鸿沟,则 需要引入另辟蹊径的吸气式发动机。

由此,预冷吸气式火箭发动机概念应运 而生。

1.3 新火箭,新征程

传统涡轮机若达到飞行 Ma3.5(来流总 温已高达 ~750 K),就只能进行最多 3.8 倍 的压缩(压气机材料最高工作温度一般限制 在≯ 1120K) ,如此低的压比发动机做功能 力很弱,几乎无法获得足够推力。然而,通 过适度预冷使得来流总温降低 150K,就可 以令压气机压缩比提高至 8.5 倍。相应地, 发动机热力学循环效率可大幅提升。进一步, 当飞行马赫数 5.0 时,只需设法将总温高达 1300K 以上的来流预冷至 470K,仍可以对 进气实现高达 20 倍的增压且保证压气机工作温度低于 1120K,这意味着采用预冷技术的 涡轮发动机在高达马赫数 5 时仍可正常工作。

另一方面,针对低马赫数加速阶段大推 重比的需求,借鉴传统火箭发动机预燃室技 术应用到涡轮发动机中,利用自身携带的推 进剂产生燃气驱动涡轮,将复杂来流与涡轮 做功能力一定程度上解耦,推力室压力也能 提高至较高水平,为加速提供保障。

将上述来流预冷技术与部分解耦的涡轮 驱动技术有机结合,预冷效果越好,压气机 压比可相应升高,则推力室室压理论上限就 越高,推力就更大。因此,这是一类非常有 发展潜力的预冷吸气式火箭发动机。

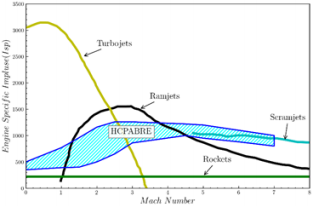

图 2 一种预冷吸气式组合发动机性能预测值

如上图所示这款碳氢燃料吸气式火箭 / 宽域冲压组合动力发动机,在地面起飞时依 靠吸气式涡轮机提供动力;在 Ma 2.5 到 5 区间进入碳氢燃料预冷吸气式火箭发动机工 作模式;在 Ma 3 到 5 区间与亚燃模态的冲 压发动机进行平稳接力;从马赫数 5 到 7,可采用纯粹的超燃冲压工作模态并可高马赫 数长时间巡航。这样一来,有望实现飞行马 赫数 0-7、高度 0-30 km 的无缝运行工作 目标。

可以发现,冲压模态在这种新发动机中 也扮演着非常重要的角色,高马赫数时的热 防护很可能需要主被动复合并科学选择和调 配冷却剂类型和用量才能较好地解决,高效 低压降的空气预冷更是直接需要传热学方面 的知识。以上都是本课题组,LHD 和力学所 有较好积累,能够大展身手的研究方向。

这种预冷吸气式组合发动机,充分利用 了近地空间丰富的空气资源,具有较好的场 地适应性、多任务适配性,可实现高比冲、 宽速域(可从低速工作至马赫 7) 、大航程 等诸多优良特性。这种发动机不仅可为地球 表面点对点长距快速运输工具提供动力,还 可成为高超声速巡航导弹,高超声速侦察机 和轨道运输器的第一级,以及超声速 / 高超 声速靶机靶弹的动力系统。

这种吸气式火箭发动机,也是建立在国 内外研究者以及本课题组多年研究经验的基 础上提出的, 同样也是站在前人的肩膀之上。 但与传统火箭的研制有所不同的是,发动机 本身尚未成熟,与发动机匹配的飞行器更是 一个有待解决的难题。2020 年中国科协发布 的十大工程技术难题,位列第二的就是水平 起降组合动力运载器一体化设计。目前来看, 发展这种与真正的飞机在功能上一样的运载 器,做到完全可重复使用,具备良好的维护 性、经济性和实用性,其核心问题在于发展 与飞行器一体化有机集成的高效稳定的动力系统。与传统火箭相比,这种吸气式组合发 动机,对于飞 / 发一体化设计的要求更高, 挑战性更大。

尽管摆在新火箭前面的研究之路注定是 充满艰难险阻的,我们共产党员更应该迎难 而上,学习以钱老为代表的“两弹一星”老 一辈科研工作者的精神,静下心来持之以恒 地针对这种空天发动机工程化实用化过程中 各种技术问题,在系统工程思想指导下,结 合质量体系的过程把控,充分利用成果转移 转换等新模式的助力整合多种资源,推进吸 气式火箭发动机与吸气式火箭的研制,在新 征程上不断前行。

参考文献:

[1] Combined Cycle Propulsion: Aerojet Innovations for Practical Hypersonic Vehicles, M Bulman, A Siebenhaar, AIAA International Space Planes & Hypersonic Systems & Technologies Conference,2011,San Francisco,California. AIAA2011-2397.

陆阳, 男, 1981 年生,中共党员,本科及研究生毕业于中国科学技术大学热科学与能源工程系热能与动力工程专业,获工程热物理专业博士学位。2010 年到中科院力学所参加工作,2016年被聘为副研究员。硕士生导师。

附件下载: